Scène lyrique

1. "LES HUGUENOTS" opéra

Le massacre des protestants dans la nuit de la Saint-Bathélemy revient au premier plan grâce à un opéra puissant et concentré au Grand Théâtre de Genève.

Grand opéra de Giacomo Meyerbeer (1791-1864)

Livret d'Eugène Scribe et Émile Deschamps

Opéra en cinq actes

Créé à Paris en 1836

Dernière fois au Grand Théâtre de Genève en 1927

Du 26 février au 8 mars 2020

DISTRIBUTION

Direction musicale : Marc Minkowski. Orchestre de la Suisse Romande

Mise en scène et dramaturgie :

Jossi Wieler & Sergio Morabito

Scénographie et costumes : Anna Viebrock

Lumières :

Martin Gebhardt

Chorégraphie : Altea Garrido

Direction des choeurs :

Alan Woodbridge. Choeur du Grand Théâtre de Genève.

Raoul de Mangis :

John Osborn / Mert Süngü. Tenor

Marcel : Michele Pertusi. Basse

Marguerite de Valois : Ana Durlovski. Soprano

Urbain :

Lea Desandre. Mezzo-soprano

Valentine : Rachel Willis-S0rensen. Soprano

Comte de Saint-Bris : Laurent Alvaro.

Baryton

Comte de Mevers : Alexandre Duhamel. Baryton

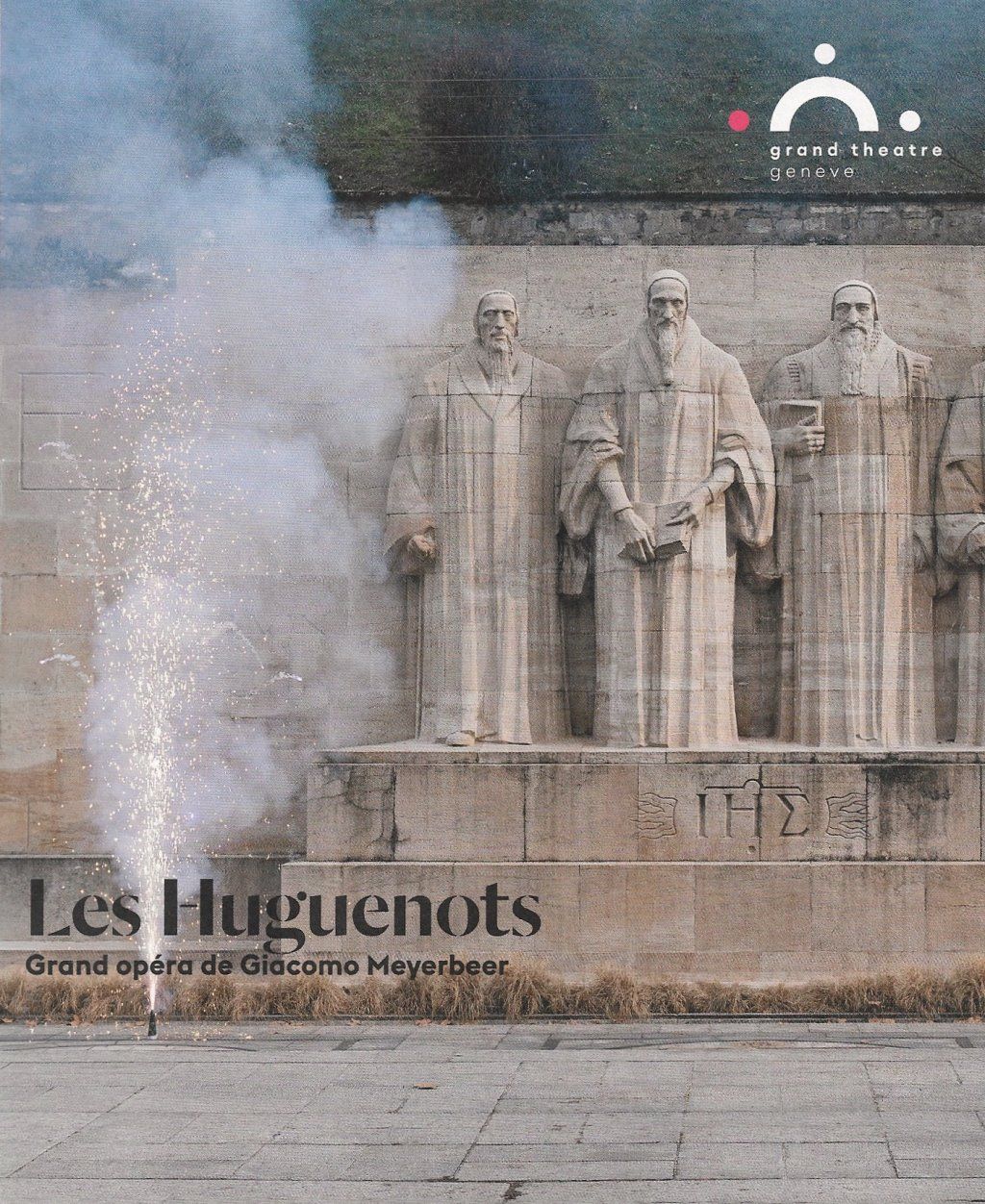

Les Huguenots

Grand opéra de Giacomo Meyerbeer

(Page de titre du programme)

RESUME HISTORIQUE

La France est divisée: déjà en l'an 1572. Le schisme entre catholiques et protestants conduit à la persécution réciproque et à la confusion religieuse. Charles IX, catholique, fut couronné à l'âge de dix ans. Sa mère, Catherine de Médicis, avait conduit jusque-là les affaires d'État. L'amiral de Coligny, protestant, essayait de convaincre l'enfant-roi

d'entreprendre une croisade contre les Flandres de l'Espagne catholique tandis que la reine mère arrangeait le mariage de sa fille Marguerite avec le prince Henri de Bourbon, roi de Navarre et protestant, pour calmer les camps ennemis et empêcher la guerre.

Dans Les Huguenots de Giacomo Meyerbeer, créé à Paris en 1836 sur un livret d'Eugène Scribe et Émile Deschamps, les complications religieuses, idéologiques et politiques de l'histoire d'amour de Valentine, la belle catholique et dame de compagnie de la reine Marguerite, et de Raoul, le jeune officier calviniste, forment l'intrigue mouvementée de ce grand opéra à la française, qui fut probablement le plus grand succès lyrique du XIXe siècle. Adapté dans le monde entier, souvent sous d'autres titres évoquant d'autres conflits religieux ou politiques, le triomphe de cette véritable« encyclopédie musicale», comme l'appelait Berlioz, attira au compositeur les foudres d'un Richard Wagner jaloux de son succès.

Plus tard, le Berlinois Meyerbeer fut banni du répertoire par les nazis en Europe, en tant que compositeur juif. Portrait d'un schisme par lequel des factions religieuses gagnent leur identité, l'opéra est aussi un plaidoyer pour l'œcuménisme par lequel les religions essaient de surmonter différences et oppositions. Mais le signe de paix et d'unité du mariage de raison de Marguerite de Valois culminera en une apocalypse de destruction et de déraison: la tragique et sanglante nuit de la Saint-Barthélémy.

Jouer Les Huguenots sur la scène du Grand Théâtre, de laquelle l'œuvre est absente depuis 1927, est d'abord un hommage à l'histoire de la ville de Genève et à son passé de ville d'accueil. Le « Premier Refuge» des protestants français vers la Suisse, généré par la nuit de la Saint-Barthélémy, concerna principalement Genève et fut l'un des événements majeurs de l'histoire de notre cité. Actuellement, les menaces entre différents groupes religieux prennent des dimensions de plus en plus radicales. Quelle est la place que l'on réserve encore à l'accueil à Genève et quel est le dialogue possible ou nécessaire entre les schismes qui se creusent? Voilà les interrogations pressantes que soulève ce grand opéra sous ses apparences bourgeoises et dorées et son drame romantique sanglant!

La Saint-Barthélemy est l'événement le plus connu des huit guerres de religions qui ensanglantent la France entre 1562 et 1598. Du 24 au 28 août 1572, près de 3 000 protestants sont massacrés à Paris au cours d'une tuerie dont on ne sait toujours pas très bien qui a planifié son déroulement. Charles IX? Catherine de Medicis? Les Guise? S'agit-il d'un règlement de compte circonscrit qui a dégénéré?

Les affrontements en France au XVI• siècle font de Genève une ville-refuge pour les Réformés français. Le Musée international de la Réforme expose des témoignages uniques

de ces événements et de cette période dons la Salle Barbier-Mueller, du nom du généreux collectionneur qui a légué au MIR des documents uniques. À côté d'ouvrages et de manuscrits d'intérêt majeur, on peut y admirer les gravures saisissantes de scènes de batailles réalisées vers 1570 par les Français Jean Perrissin et Jacques Tortorel.

Guerres de religion.

Massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572

Détail d'une eau-forte de l'époque.

Source : Programme du Grand théatre, Genève, février 2020